Des vies confinées et bouleversées pendant au moins deux mois. Mais qu’avons-nous ressenti lors du confinement ? La Fondation pour l’innovation politique a décidé de mesurer et cartographier les émotions des Français en fonction des régions. « L’aspect régional est rarement pris en compte dans les enquêtes d’opinion. Avec la crise du Covid19, et les différences dès le début entre le Grand Est et le reste, il nous semblait intéressant de faire ce découpage » résume Madeleine Hamel, auteure du rapport.

Entre perception et réalité

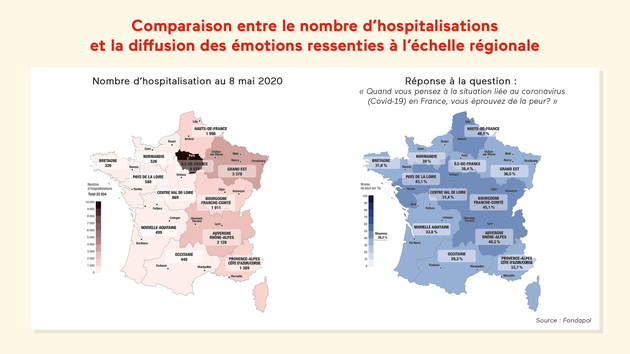

Dans les douze régions prises en compte, le nombre d’hospitalisations est mesuré et comparé à trois émotions : la colère, la peur et l’espoir. Cette comparaison, entre situation sanitaire et émotions ressenties à l’échelle régionale, indique « une dissociation entre la perception et la réalité du coronavirus » détaille Madeleine Hamel. « Par exemple, si l’Ile-de-France a été très touchée par le virus, son niveau de peur n’est pas sensiblement différent par rapport à d’autres régions ». À titre d’exemple, la région Pays de La Loire se montre plus « peureuse » en dépit de leur faible niveau d’hospitalisation. L’auteure émet une hypothèse sur cette distinction : « peut-être est-ce la crainte de voir arriver sur le territoire ce qui n’est pas encore présent ? Ou bien, au-delà des effets sur la santé, la crainte des répercussions économiques et sociales spécifiques au contexte de la région. »

Du côté du Grand Est, c’est la surprise. La région a été l’une des plus touchées par le coronavirus en France métropolitaine. Pourtant, ses habitants n’expriment pas significativement plus de peur ou de colère, ni moins d’espoir que les autres. En classant les douze régions en fonction de leur intensité ressentie sur la peur, la région Grand Est arrive en 9e position.

Pour Rodolphe Gouin, professeur en psychologie politique à Sciences Po Bordeaux, cette différence entre le ressenti et la réalité peut s’expliquer par le niveau d’information accessible lors de la réponse au questionnaire : « Il ne faut pas confondre le taux d’hospitalisation réel et la représentation que les gens s’en font. Beaucoup de personnes n’ont pas une idée précise de l’hospitalisation près de chez eux et se basent sur ce qui se passe à Paris ou en Alsace ».

En Occitanie, la colère ne faiblit pas

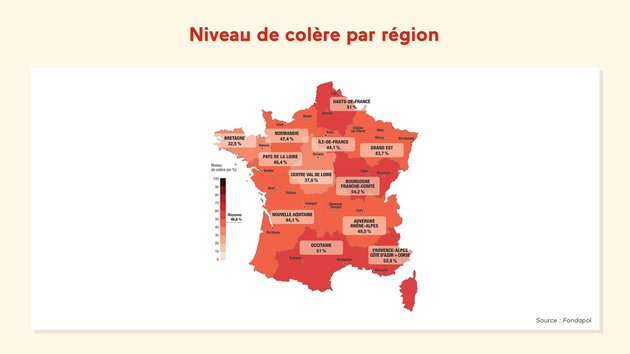

Même constat concernant la colère : certaines régions peu touchées par le virus présentent des niveaux de colère plus élevés que dans des régions très touchées. C’est le cas de l’Occitanie. Sur le nombre d’hospitalisations, l’Occitanie fait partie des régions les moins touchées par la crise du Covid-19. Passé le pic de début avril, ce nombre a connu une chute plus marquée que dans les autres régions françaises, jusqu’à atteindre début mai un nombre d’hospitalisations plus bas qu’en début de période. Pourtant, le niveau de colère est élevé. 51 % des personnes interrogées déclarent ressentir de la colère en songeant à l’épidémie du coronavirus.

Pour Madeleine Hamel cette situation peut s’expliquer en observant le tissu social et économique de la région : « En Occitanie, il y a un fort réseau industriel dépendant de l’aéronautique, on peut imaginer que la crainte pour le secteur soit liée à cette émotion ». Au vu des résultats, Rodolphe Gouin est davantage nuancé : « Vous avez un sentiment de colère quand votre situation se dégrade, quand vous perdez quelque chose. Pour l’analyser il faudrait regarder la situation avant le confinement ».

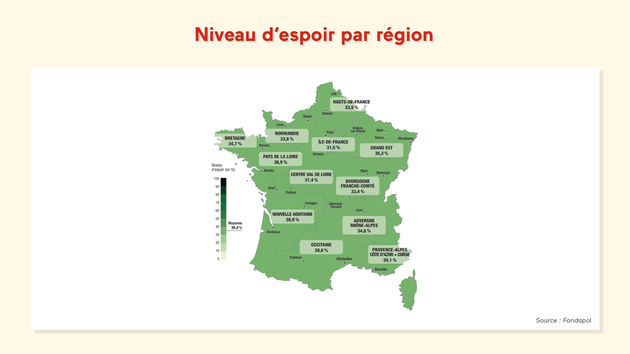

L’exception bretonne, un îlot d’espoir

À l’Ouest, en Bretagne, l’optimisme est reine. Il s’agit de la seule région où, en début de crise la proportion de répondants ressentant de l’espoir quand ils pensent à l’évolution de la crise du coronavirus est plus élevée (43,6 %) que celle ressentant de la peur ou de la colère. Les Bretons se distinguent également par la faible proportion à ressentir de la colère. Ils sont 39,2 en moyenne contre 46,6 % sur l’ensemble des régions étudiées.

La peur recule, l’optimisme est prudent

Au cours du confinement, les émotions des Français ont évolué. D’après Rodolphe Gouin, cela s’explique par « la fonction adaptative des émotions ». Il explique : « Les émotions permettent de nous adapter au monde et de survivre, ainsi si la peur nous pousse à chercher de l’information pour comprendre la situation actuelle, la colère, elle, nous conforte dans un sentiment négatif sans avoir envie d’en changer ».

En début de période, en moyenne, un Français sur deux déclare ressentir de la peur quand il pense au coronavirus. Puis, c’est lors de la mesure du 15-16 avril que l’on observe les niveaux les plus bas pour ce qui concerne la peur (41 %), mais également la colère (44,7 %). Paradoxalement, il s’agit du moment où le nombre d’hospitalisations atteint son maximum. Pour Madeleine Hamel, cette discordance pourrait être dûe à « un effet médiatique » et notamment celle de l’annonce par le président de la République, le 13 avril 2020,qui a annoncé le début du déconfinement à partir du 11 mai. Enfin, une mesure additionnelle effectuée le 22 et le 24 mai dernier permet de constater qu’après la première étape de déconfinement, si la peur et la colère diminuent, l’espoir reste en berne.